Rudolf EL-KAREH

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'adresse à la 78e Assemblée générale des Nations unies au siège de l'ONU à New York, le 22 septembre 2023 (AFP)

Dans un contexte de bouleversements géopolitiques majeurs, Rudolf EL-KAREH explore les racines historiques et les ramifications contemporaines du projet sioniste, en le confrontant aux doctrines impérialistes et aux dérives du système international. De la notion de « Grand Israël » aux parallèles troublants avec le Lebensraum nazi (espace vital), l'auteur interroge la légitimité des récits fondateurs, la fragmentation du monde arabe, et le rôle de l'ONU face à une crise existentielle qui dépasse la seule question palestinienne.

L'analyse académique a son importance, mais dispose de son espace et sa temporalité propre. Elle ne répond pas, en elle-même aux impératifs de la crise existentielle que nous traversons. Celle-ci touche nos sociétés, nos États et notre être profond, dans leur lien avec la terre, la géographie, l'histoire, la mémoire, la culture et l'avenir.

Nous sommes confrontés à un projet destructeur qui, dans son discours comme dans sa pratique, renoue avec ses racines originelles. Ce projet est né et s'est forgé au XIXe siècle et au début du XXe, dans la matrice des rivalités entre empires européens et de leurs «excroissances», incluant le mouvement sioniste, et s'est développé parallèlement à l'ascension de l'empire américain. La gestation de celui-ci, a été en profonde corrélation structurelle avec les guerres et les conflits majeurs du monde moderne, y compris la guerre civile civile américaine, dite guerre de Sécession, qui a déchiré les Etats-Unis d'Amérique quatre années durant au dix neuvième siècle, et dont les «répliques sismiques» toujours sous-jacentes, ont à nouveau frappé le «corps sociétal» américain sous le premier puis le second mandat de l'actuel président.

Dans cette perspective, et sans tomber dans le travers d'un réductionnisme simpliste, il est essentiel de rappeler, par l'éclairage qu'ils apportent, les fondements de ce projet originel et ses manifestations contemporaines, ainsi que ses effets sur les dynamiques des relations internationales et de leurs mécanismes de régulation, construits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui n'ont jamais connu un ébranlement de leurs fondements semblable à celui auquel ils se trouvent soumis actuellement. Ceci sans compter l'effet direct de ce bouleversement et ses répercussions sur l'ensemble du paysage politique, sociétal et humain non seulement au niveau régional du Machrek mais bien au delà, à l'échelle même du monde.

Il est nécessaire de rappeler, une fois encore, que le projet sioniste s'inscrit dans une logique coloniale, expansionniste et abolitionniste.

Cette affirmation n'est pas une simple répétition : elle constitue une clé méthodologique indispensable pour comprendre les dynamiques qui façonnent nos existences, jusque dans le quotidien. Ce projet repose sur une idéologie raciste par nature, nourrie par un magma de légendes et de mythes issus des récits et des narrations bibliques pris au pied de la lettre, considérés à la fois comme «feuille de route» et comme manuel opérationnel, doté de moyens d'application matériels et de forces de frappe concrètes et substantielles. Cet assemblage mythique à dimension «religieuse», s'est retrouvé pétri dans le corpus global des intérêts stratégiques matériels complexes du bloc colonial anglo-saxon. Dès le XIXe siècle, il s'est articulé autour de la puissance britannique et ses anciennes dépendances (les Dominions), d'une part, puis des États-Unis, d'autre part, formant un ensemble cohérent au service d'une vision géopolitique partagée.

Dans ce cadre, il est devenu rituel de convoquer les représentations hallucinatoires de la supposée « Destinée Manifeste étasunienne» régulièrement mobilisées pour légitimer l'expansion américaine, présentée comme une mission divine de civilisation - d'abord sur le territoire national, puis à l'échelle mondiale. Ces croyances fantasmagoriques, enracinées dans des interprétations bibliques, ne sont pas récentes : lors de son mandat officiel, le sixième président des Etats-Unis d'Amérique, John Quincy Adams (1825-1829), reprenait l'idée exprimée en 1811 par son père John Adams, de la «nécessité» d'un « foyer national juif » en «Judée et Samarie». Cette «rotation» vers la Palestine s'inscrit dans la dynamique du protestantisme européen, notamment britannique, qui a servi de matrice à l'émergence, aux États-Unis, d'un courant religieux hérétique, les « sionistes chrétiens », dont les dogmes sont totalement étrangers aux fondements et à l'essence du christianisme originel.

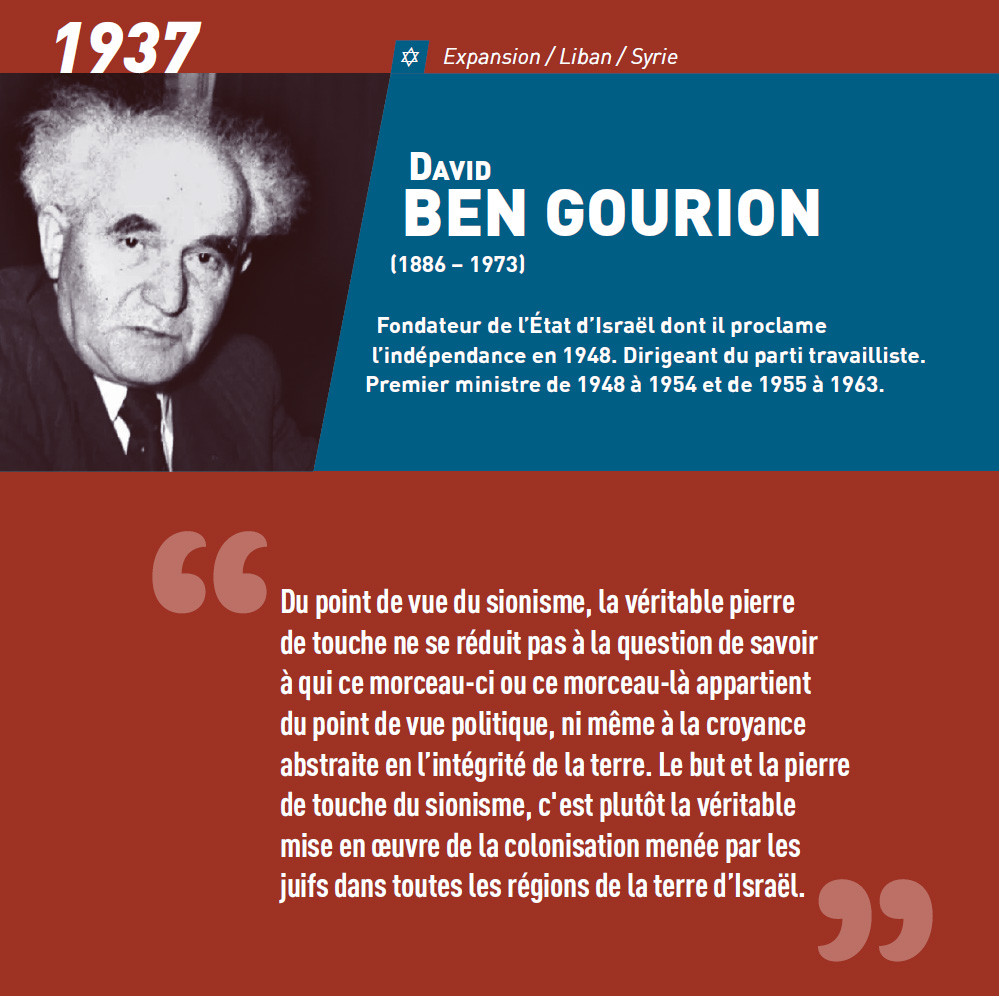

Citation de Ben Gourion, Fondateur de l'État d'Israël dont il proclame l'indépendance en 1948 (Extrait du livre Israël, les 100 pires citations)

La confusion entre les récits bibliques et les intérêts anglo-saxons est souvent soutenue par la référence à la Déclaration Balfour. Toutefois d'autres preuves existent, parmi lesquelles notamment les décisions du « Congrès impérial britannique » - initialement appelé «Conférence Coloniale» - organisé en 1907 par le Premier ministre de l'époque Henry Campbell-Bannerman qui avait réuni l'ensemble des «dominions» ou ex-dominions britanniques. L'une des conclusions de cette conférence fut la décision de diviser le monde arabe en entités multiples et l'établissement en Palestine d'une colonie «allogène, hostile aux Arabes», destinée à fragmenter et diviser durablement leurs rangs.

Cette orientation fut confirmée par Lord Halford Mackinder, fondateur de l'école britannique de géopolitique, qui écrivit en 1919, une lettre à «son ami», Lord Balfour (publiée en 1969 dans son ouvrage intitulé «Democratic Ideals and Reality, New-York, W.W. Norton, p. 89) :

«Si l'île-monde [l'Eurasie] doit inévitablement être le siège principal de l'humanité sur ce globe«, disait-il, et si l'Arabie en tant que passage terrestre depuis l'Europe vers les Indes et depuis le cœur-de-pays septentrional [l'Asie centrale] vers le cœur-de-pays austral [l'Afrique subsaharienne] reste prépondérante pour l'île-monde, alors la colline-citadelle de Jérusalem jouit d'une position stratégique face aux réalités mondiales qui ne diffère pas essentiellement de sa position idéale dans la perspective médiévale, ou de sa position stratégique entre l'ancienne Babylone et l'Egypte».

Il ajoutait que «le « Pouvoir national juif » en Palestine sera l'un des plus importants résultats de la guerre. C'est un sujet sur lequel nous pouvons à présent dire la vérité... « un foyer national » au centre physique et historique du monde devrait donner au Juif un rang».

C'est dans ce terreau que s'est formé le mouvement idéologique colonialiste sioniste. Ceci sans compter bien sûr avec sa propre gestation interne en Europe dans la dynamique de son interaction conflictuelle avec l'émergence du nationalisme allemand dès la fin du XIXe siècle, après l'unification coercitive de l'Allemagne sous la houlette de la Prusse et de Bismarck. L'historien Shlomo Sand, dans L'invention du peuple juif, a montré les mécanismes de cette interdépendance et de ces interactions. Celles-ci ont été exprimées également dans les écrits et les positions de nombreux intellectuels et figures politiques qui, à des degrés divers, se sont éloignés de la ligne sioniste : du philosophe Yeshayahu Leibovitz à l'ancien président de la Knesset Avraham Burg, en passant par l'historien Ilan Pappe, et d'autres encore.

Le plus important demeure la «fabrication» du rapport entre le mouvement sioniste et la terre, fondé sur le slogan « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Forgé au début du XXe siècle, ce mythe a constitué le soubassement qui a servi à la justification des premières gestations du mouvement sioniste, et il a façonné la relation de ce mouvement - puis ultérieurement de l'entité israélienne elle-même - avec la question de la terre d'une part, et celle du peuple palestinien d'autre part.

Le mouvement sioniste est et demeure en premier et dernier lieu, une entreprise d'« occupation sans fin », sans frontières fixes, accompagnée d'un processus systématique d'effacement du propriétaire légitime de la terre - le peuple palestinien - et de négation de son existence. Ce leitmotiv traverse et accompagne le discours et la narration sioniste depuis sa naissance et il se perpétue encore au jour d'aujourd'hui.

En deuxième lieu, c'est dans cet ordre d'idées que je souhaite aborder, la question dite du « Grand Israël », clamée sans vergogne et de manière répétitive par Benjamin Netanyahu à la tribune même de l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 2024.

A ce stade il est nécessaire de rappeler une nouvelle fois que l'expansion territoriale, la négation de l'histoire, de la géographie humaine et des sociétés, et leur remplacement, par substitution, par des récits mystiques sont des éléments constitutifs de l'essence même de l'idéologie sioniste depuis sa fondation. Les détails sont abondants et fastidieux à énumérer. Dès ses origines, le sionisme a considéré la terre comme dépourvue de propriétaires et d'histoire. Il a érigé mécaniquement le texte biblique et sa lettre en «référent unique». De vastes moyens financiers ont été mobilisés pour creuser et retourner la terre du lieu occupé afin de tenter d'étayer cette confection mythique, notamment à travers des dizaines de sociétés archéologiques actives depuis la fin de l'Empire ottoman, lesquelles se sont institutionnalisées sous le mandat britannique et la création de l'entité coloniale, dans le but de fabriquer un artefact, une « terre-patrie » artificielle sous le nom de « Terre promise ».

Cette logique a eu pour conséquence que la division de la Palestine [le pays s'appelle la Palestine, et rien d'autre que la Palestine, et la résolution 181 de sinistre mémoire est claire à ce sujet], a été perçue par les sionistes comme une simple « manœuvre légale », une sorte de levier destiné à parachever l'occupation de la terre. Cette étape a culminé en 1948 avec le crime contre l'humanité désigné sous le nom de Nakba, dont les chapitres sanglants se succèdent jusqu'au présent. Les déclarations sionistes abondent à ce sujet. En voici quelques specimen...

Ben Gourion : «Du point de vue du sionisme, la véritable pierre de touche ne se se réduit pas à la question de savoir à qui ce morceau-ci ou ce morceau-là appartient du point de vue politique, ni même à la croyance abstraite en l'intégrité de la terre. Le but et la pierre de touche du sionisme, c'est plutôt la véritable mise en oeuvre de la colonisation menée par les juifs dans toutes les régions de la terre d'Israel» (in Moshe Machover, Israelis and Palestinians : Confict & resolution, Haymarket Books, 2012 ; Je tiens à signaler que plusieurs citations reprenant les déclarations de dirigeants sionistes citées dans cet article sont puisées dans l'ouvrage de Jean-Pierre Bouché et Michel Collon, Israël, les 100 pires citations, Ed. Investig'action).

En 1947, le rabbin Yehuda Leip Maïmon, membre de l'Agence juive, déclarait devant la Commission d'enquête des Nations Unies : « La Terre promise s'étend du Nil à l'Euphrate et comprend des parties de la Syrie et du Liban. »

De son côté, Ben Gourion affirmait devant la Commission Bienne : « Notre droit sur la Palestine n'est pas dérivé du Mandat et de la Déclaration Balfour(...). Je dis de la part des Juifs que la Bible est notre Mandat. »

Cette vision s'est accompagnée d'une conception particulière des habitants de la terre, généralisée dans le discours et la pratique sionistes. Israël Zangwill, dans La voix de Jérusalem (1921), écrivait ainsi : « Nous devons nous préparer à expulser par les armes les tribus qui occupent le pays, comme le firent nos aïeux, soit à faire face à ce problème : l'existence d'une proportion considérable d'éléments allogènes, [allogènes les Palestiniens?] surtout mahométans... »

Je clôture ces quelques citations en rappelant qu'ils se situent dans le prolongement des propos des premiers théoriciens du sionisme. Theodor Herzl notait en effet, dès 1895 : « Nous devons exproprier en douceur la propriété privée sur les terres qui nous seront allouées. Nous inciterons la population démunie à passer la frontière en lu procurant de l'emploi dans les pays de transit, tout en la privant de travail dans notre pays. » Eliezer ben Yehuda, en 1882, allait dans le même sens : « Il s'agit maintenant de conquérir le pays en secret, petit à petit(...). Nous devons agir comme des espions silencieux, et nous devons acheter, acheter, acheter. »

En troisième lieu, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que l'entité coloniale est sortie de son relatif silence et qu'elle clame publiquement, désormais sans masques, les projets destructeurs portés par le sionisme depuis ses origines. Il existe de nombreuses similitudes entre les méthodes et les pratiques du mouvement sioniste en Palestine et celles du nazisme au XXe siècle. Ces parentés sont souvent relevées par induction, par la comparaison et le passage en revue des brutalités systématiques, le meurtre individuel et/ou collectif prémédité, planifié et de sang-froid, les massacres de masse, ou encore par la convocation de l'accord de Ha'avara signé en 1933 entre les autorités de l'Allemagne nazie et le mouvement sioniste, (l'Union sioniste allemande et l'Agence juive).

Les innombrables chapitres du feuilleton de la barbarie sont désormais connus et culminent aujourd'hui dans l'innommable et indescriptible génocide qui se déroule à Gaza, à ciel ouvert, sous les yeux du monde. Je voudrai citer ici deux exemples qui illustrent ces « liens de parenté » dans la sauvagerie dont je parle, sans occulter bien évidemment les liens de parenté comportementaux collectifs de l'entité coloniale avec les pratiques des puissances coloniales durant la phase historique de la colonisation dans l'histoire des peuples du monde. Ces deux exemples se situent en Palestine :

Lors de l'assaut d'une brutalité inouïe donné au camp de Jénine en Cisjordanie occupée en 2009, le colonel sioniste qui a conduit l'opération a expliqué avoir appliqué les leçons et les tactiques décrites par le colonel nazi Jürgen von Stroop qui avait dirigé l'assaut et l'anéantissement du ghetto de Varsovie.

À la CIJ, la juge Julia Sebutinde justifie son soutien à Israëlpar sa foi évangélique et sa conviction que « la fin des temps » approche.

Le deuxième exemple, à titre indicatif, est celui de la «pétition» signée par cent médecins sionistes, au tout début de l'opération génocidaire à Gaza, qui exigeait la destruction des hôpitaux et la liquidation du personnel médical palestinien - quel lien ces «médecins ont-ils avec Hippocrate et son Serment? Leur «parenté» n'est-elle pas en réalité celle qui les relie « médecins diaboliques » nazis, avec à leur tête le sinistre Joseph Mengele?

Toujours à titre d'exemple, ces liens de parenté sont également mis en exergue par le biais du document intitulé «Une stratégie pour Israël dans les années 80» rédigé par Oded Yinon, haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères de l'entité coloniale, publié en hébreu en 1982 dans Kivunim, la revue de l'Organisation sioniste mondiale. Ce texte a reformulé et réactualisé l'une des antiennes de la doctrine stratégique sioniste, à savoir la «nécessité» de fragmenter les États arabes en petites entités afin de renforcer la domination israélienne.

Sur le plan géopolitique, ce document reprend quasiment mot pour mot les «théories» développées par le nationalisme allemand à la fin du XIXe siècle, adoptées par Hitler et le mouvement nazi et mis en œuvre après leur arrivée au pouvoir en 1933. Ces «théories» reposaient principalement sur le démantèlement des Etats voisins de l'Allemagne, une politique que les nazis commencèrent à appliquer dès 1939.

Cette «doctrine», pour ce qui nous intéresse ici, se trouve fondée sur l'idée de Lebensraum, selon laquelle un «peuple» déterminé doit disposer d'un «espace vital» afin d'assurer sa continuité culturelle dans la durée, sa croissance et son expansion dans l'avenir. Dans la vision nazie, la colonisation de ces espaces géographiques et de ces territoires est un acte essentiel. Et dans l'idéologie nazie, le «peuple», le volk n'est pas conçu comme une communauté volontaire de citoyens, mais comme un bloc fondé sur des caractéristiques raciales distinctives et supposées supérieures. Nous reviendrons sur la question ultérieurement, sous une approche différente, dans le cadre spécifique de l'analyse des propos pervers et hallucinatoires tenus par l'envoyé spécial américain, Tom Barrack, au sujet des Etats du Machrek constitués au début du 20ème siècle dans le cadre des accords Sykes-Picot, et surtout de sa négation stupéfiante de l'histoire des peuples de la région, d'une part, et des propos précédemment tenus par le président américain Donald Trump, se lamentant sur l'exiguïté territoriale de l'entité coloniale, d'autre part.

Cette conception, se trouve nourrie par un racisme adossé à un darwinisme dévoyé et sur l'idée de la prétendue supériorité du fort sur le faible. Il s'agit ni plus, ni moins, d'une entreprise visant à détruire l'être de l'homme, son histoire, sa mémoire, sa culture construits dans le cadre de leur processus historique. Ce qui nous intéresse ici, en l'occurrence, c'est que cette conception met l'accent sur une prétendue supériorité d'entités «culturelles» prétendant à une «légitimité» elle-même supérieure et prééminente à la légitimité des États établis en Europe depuis le XVIIIe siècle, fondés sur le principe de souveraineté consacré par le traité de Westphalie (1648). Ce traité avait mis fin aux guerres de religion et instauré le respect des frontières et de l'intégrité territoriale, piliers des relations internationales modernes.

En résumé, la stratégie nazie à partir de 1933 et jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a reposé sur la «délégitimation» des États européens existants, au nom de constructions «historiques et géographiques» inventées, adossées à l'idéologie raciste nazie elle-même. L'objectif nazi visait la destruction du système politique organisé issu du Traité de Versailles et qui s'était structuré dans le cadre de la Société des Nations : en pratique, l'anéantissement du système juridique international fondé sur la souveraineté des États.

L'action expansionniste désormais ouvertement proclamée par l'entité coloniale israélienne, et qui cherche à « accélérer » ses propres dynamiques, s'inscrit dans la continuité des visées territoriales du projet sioniste. Ses manifestations sont visibles : l'extension des colonies en Cisjordanie, en violation des résolutions, des lois et des conventions internationales, l'annonce illégale de l'annexion du Golan, sans compter les pratiques menées dans la vallée du Jourdain, en Syrie et au Liban.

Le discours sur le « Grand Israël » a été précédé par des étapes préliminaires antérieures qui se sont exprimées au travers du langage utilisé et qui ont tôt révélé les intentions profondes de l'entité coloniale. Je souhaite apporter d'abord un témoignage personnel. Lors des travaux de la Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone en 1995, organisée, il est utile de le rappeler, dans le sillage de la Conférence de Madrid de 1991 puis des accords dits d'Oslo, le président du conseil d'administration d' »Israel Telecom » a affirmé avec vantardise que l'entité coloniale «prévoyait de former 40 000 ingénieurs par an dans « notre espace vital » (sic), précisant que cet espace s'étendait « du Maghreb au Kazakhstan ». Plus récemment, en janvier 2024, le théoricien sioniste Dan Ehrlich écrivait dans le Times of Israel que l'entité «avait besoin de Lebensraum (« espace vital ») pour absorber une population appelée à croître de 11 millions d'habitants d'ici 2030», justifiant dans la foulée la volonté de contrôler la Cisjordanie.

The Times of Israel a supprimé un article de Dan Ehrlich utilisant le Lebensraum - un terme nazi - pour justifier les politiques territoriales d'Israël en Cisjordanie

J'en viens, en quatrième lieu, dans ce contexte, à la question des Nations-Unies qui commémorent cette année le quatre-vingtième anniversaire de la proclamation de la Charte. Rappelons à cet égard que celle-ci repose sur deux principes fondamentaux :

D'abord le rejet de la guerre et la mise au ban du recours à la force dans les relations internationales, considérés comme une hérésie condamnable,

Ensuite la reconnaissance du droit des peuples à l'autodétermination et la recherche de solutions pacifiques aux conflits.

Au cœur de cette architecture se trouve le concept de souveraineté, seul garant de la protection et de la liberté des peuples. Simultanément la souveraineté est le garant du pouvoir du peuple (la démocratie), soit le garant du fondement existentiel des nations.

De ce point de vue la Charte des Nations Unies constitue l'antithèse absolue et la riposte aux idéologies qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement la réponse à l'idéologie nazie et, partant, du Lebensraum.

Il est évident que les équilibres établis à l'issue du conflit ont joué un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'Organisation et dans le respect relatif des principes de sa Charte. À l'époque, les États-Unis étaient contraints de tenir compte de l'équilibre des forces. Concernant la Palestine, ils se retrouvaient forcés d'accepter des décisions relativement équilibrées au Conseil de sécurité, tout en s'efforçant de bloquer leur application pratique sur l'instruction directe du département d'État, comme l'a reconnu dans ses mémoires l'ambassadeur Patrick Moynihan, le délégué américain à l'ONU au milieu des années 1970.

Après l'effondrement du système bipolaire, les équilibres mondiaux ont profondément changé, au point que certains ont interprété la fin de l'Union soviétique comme une «victoire posthume» du nazisme. Il n'est pas possible d'aborder la question en détail dans le cadre imparti ici. Résumons nous à rappeler les dérives actuelles complexes de l'Allemagne, affectant la quasi totalité des forces politiques et le glissement vers les thèses idéologiques de l'extrême droite, ainsi que par la revivification par celle-ci, sans vergogne, de la notion de « Lebensraum » dans ses textes de propagande, parallèlement à un alignement quasi pathologique des pouvoirs en place sur l'entité sioniste.

Mettons de côté, pour l'instant, les pratiques de l'administration onusienne souvent marquées par une violation de la Charte et dont l'Organisation devra rendre compte lorsque viendra l'heure des réformes. Ce à quoi il est nécessaire de faire face sur l'heure, ce sont les tentatives répétées de contourner et de violer la Charte, en imposant des politiques de fait accompli menées par certains États, au premier rang desquels les États-Unis et dans leur sillage l'entité coloniale qui sévit en Palestine. Ces politiques visent à détruire, en premier lieu le principe de souveraineté, fondamental, essentiel, en le remplaçant par des politiques d'ingérence, d'intervention dans les affaires d'autrui, d'occupation et de domination, fondées sur la banalisation méthodique et délibérée des fait accomplis.

Ce que l'administration américaine actuelle tente d'imposer n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein : c'est l'aboutissement, sans doute le plus grossier et brutal, des politiques cumulatives menées par Washington depuis le début des années 1990, lorsque les États-Unis, toutes administrations confondues, se sont perçus comme l'unique superpuissance mondiale et se sont persuadés de la «fin de l'Histoire».

Il est remarquable de constater que la Palestine a toujours été le lieu où les violations de la Charte, des lois et des normes internationales, où les agressions caractérisées à l'encontre des principes fondateurs ont été ouvertement conduites, toute honte bue. En 2006, peu avant l'agression contre le Liban, lors de la guerre dite «des 33 jours», Condoleezza Rice, alors Secrétaire d'Etat US, annonçait depuis une base militaire américaine la «caducité» des principes issus du traité de Westphalie et proclamait l'avènement d'un « nouveau/Grand Moyen-Orient » dont elle allait procéder au «remodelage». En 2007, l'américano-israélien Dore Gold, alors directeur du ministère des Affaires étrangères israélien, déclarait que « les pays de la région créés par les Britanniques sont dépassés et sans avenir ».

Et si Donald Trump Trump considère qu'il est en personne la «source» des lois qui doivent régir le monde, George Walker Bush affirmait déjà, en 2001, après les attentats de New York, et dans un communiqué officiel de la Maison-Blanche, que « quelle que soit la forme que prendra la justice, elle devra satisfaire le président Bush ». Quant au représentant de l'entité coloniale israélienne, la seule entité née de la matrice onusienne il s'est permis de déchirer la Charte de l'ONU à la tribune, au su et au vu des représentants des nations du monde, sans que cela n'entraîne la moindre réaction, ce qui en soi est proprement scandaleux.

L'ambassadeur d'Israël passe à la broyeuse la Charte de l'ONU, après un vote symbolique sur l'adhésion de la Palestine (Capture d'écran)

Par ailleurs, depuis maintenant deux années consécutives, le Premier ministre de l'entité coloniale use et abuse de la tribune des Nations-Unies pour annoncer un nouveau projet de « Lebensraum », sans que personne ne rappelle que ces propos constituent l'antithèse absolue des principes fondateurs de l'Organisation. Ajoutons à cela que l'Organisation a adopté, face au génocide de Gaza (à quelques exceptions près, notamment celle, courageuse, de la rapporteure spéciale sur les territoires palestiniens occupés, Madame Francesca Albanese) une posture de faux témoin, dont l'administration onusienne ne sortira pas indemne.

Il faut également relever, last but not least, qu'une juge qui a présidé jusqu'à une date récente la Cour Internationale de Justice, et qui en est toujours membre a justifié son alignement aveugle sur les thèses de l'entité coloniale israélienne, par ses convictions « évangéliques-sionistes », sans que quiconque ne vienne lui rappeler que son magistère s'exerce en fonction des règles et principes du droit positif, et non de croyances mystiques personnelles.

En cette quatre-vingtième commémoration de la proclamation de la Charte, une question cruciale se pose : les Nations Unies, les nations elles-mêmes, sauront-elles se redresser et faire montre d'un sursaut existentiel crucial en ce moment charnière, et d'une immense dangerosité, de l'histoire humaine ?

La Palestine demeure la clé.

Rudolf EL-KAREH est Professeur des Universités, sociologue et politologue. Il a enseigné au Liban, en France et au Canada.

Il a été notamment membre de la Commission nationale libanaise sur les bombes à fragmentation, et membre de la délégation officielle à la XIIème Conférence de l'Onu sur les bombes à sous-munitions.

Cet article a été publié initialement en arabe dans le quotidien libanais Al-Akhbar. Source : al-akhbar.com